-

Unternehmen

Produkt

ALU-BEARBEITUNGSMASCHINEN

MOBILE KAPPSÄGEN FÜR ALUMINIUM

MOBILE KOPIERFRÄSMASCHINEN FÜR ALUMINIUM

MOBILE ENDFRÄSMASCHINEN FÜR ALUMINIUM

AUTOMATISCHE GEHRUNGSSÄGEN FÜR ALUMINIUM

KOPIERFRÄSEN FÜR ALUMINIUM

ENDFRÄSMASCHINEN FÜR ALUMINIUM

ECKVERBINDUNGSPRESSEN FÜR ALUMINIUM

DOPPELGEHRUNGSSÄGEN FÜR ALUMINIUM

SÄGEAUTOMATEN FÜR ALUMINIUM

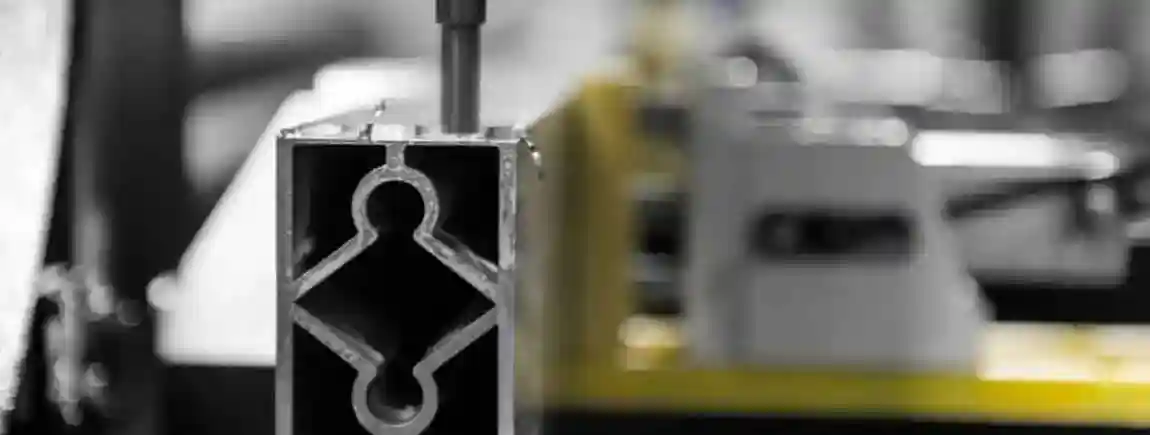

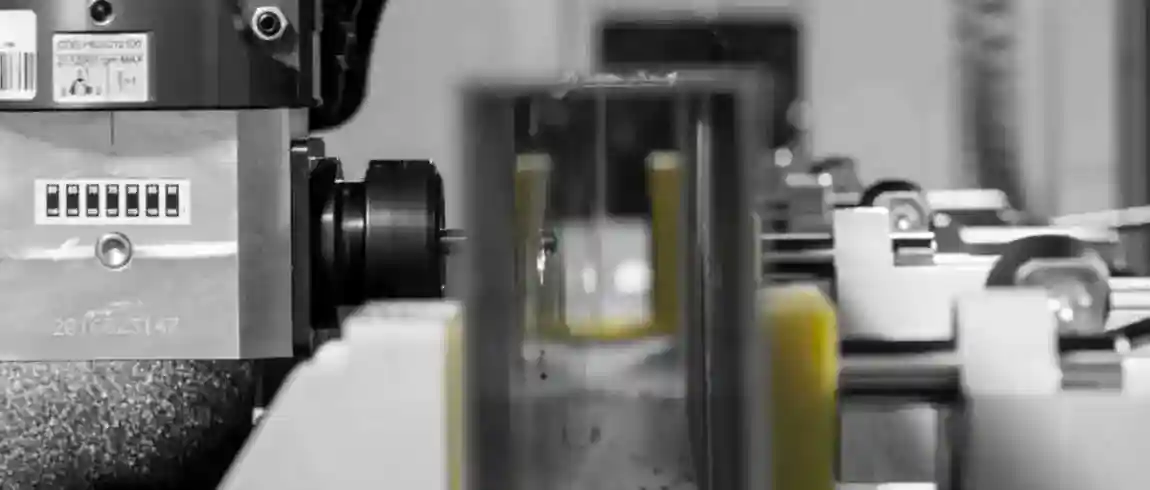

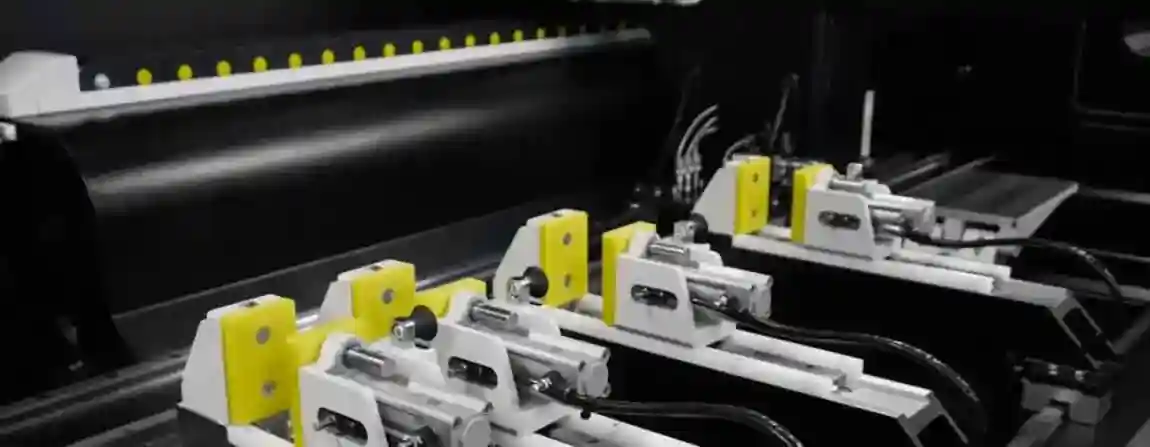

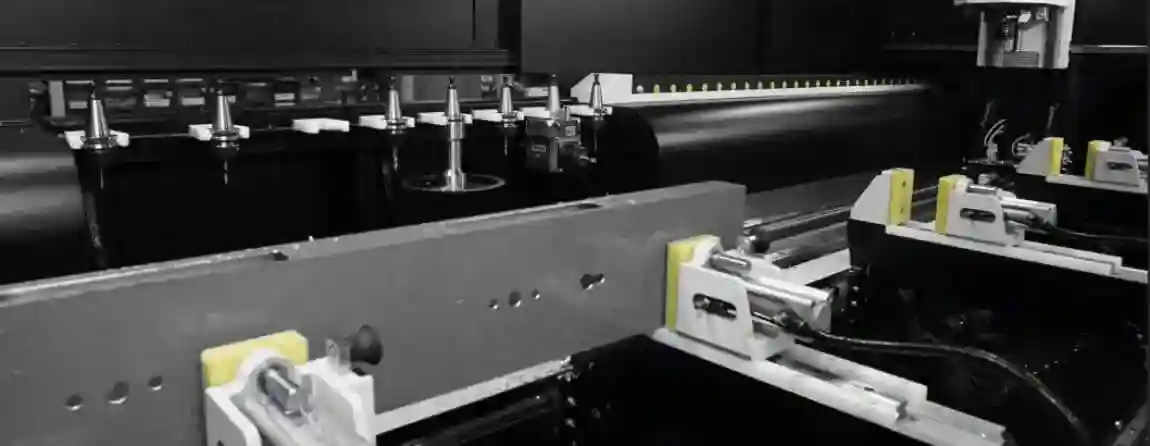

STABBEARBEITUNGSZENTREN

BEARBEITUNGSZENTREN FÜR ALUMINIUM VERBUNDPLATTEN

AUSKLINKSÄGEN

KEILSCHNITTSÄGEN UND KLINKSCHNITTSÄGEN

KAPPSÄGEN FÜR ALUMINIUM

UPVC-BEARBEITUNGSMASCHINEN

MOBILE KAPPSÄGEN FÜR KUNSTSTOFF

MOBILE KOPIERFRÄSEN FÜR KUNSTSTOFF

MOBILE ENDFRÄSMASCHINEN FÜR KUNSTSTOFF

KAPPSÄGEN FÜR KUNSTSTOFF

KOPIERFRÄSEN FÜR KUNSTSTOFF

ENDFRÄSMASCHINEN FÜR KUNSTSTOFF

SCHWEISSMASCHINEN FÜR KUNSTSTOFF

ECKENVERPUTZMASCHINEN FÜR KUNSTSTOFFPROFILE

DOPPELGEHRUNGSSÄGEN FÜR KUNSTSTOFF

STABBEARBEITUNGSZENTREN

GLASLEISTENSÄGEN

AUTOMATISCHE GEHRUNGSSÄGEN FÜR KUNSTSTOFF

METALL-BEARBEITUNGSMASCHINEN

MANUELLE BLECHBIEGEMASCHINE

MANUELLE BIEGEMASCHINEN

HYDRAULISCHE BIEGEMASCHINEN

NICHT DORNBIEGER

PLATTENBIEGEMASCHINEN

BESAUM UND BESAUMMASCHINEN

HORIZONTALE PRESSEN

BANDSCHLEIFMASCHINEN

ROHRKERBMASCHINEN

ROHRPOLIERMASCHINEN

LASERSCHNEIDEMASCHINEN

ABKANTPRESSEN

VERTIKALDREHZENTREN

BEARBEITUNGSZENTREN

HOLZ-BEARBEITUNGSMASCHINEN

GLAS-BEARBEITUNGSMASCHINEN

ROBOTIK-SONDERMASCHINEN

Service

Blog

Kontakt

Blog

- Startseite

- Blog

- ALUMINIUMPROFIL GEHRUNGSSÄGE

- WAS IST DIE BESTE SCHNITTGESCHWINDIGKEIT FÜR ALUMINIUM?

WAS IST DIE BESTE SCHNITTGESCHWINDIGKEIT FÜR ALUMINIUM?

Was ist die beste Schnittgeschwindigkeit für Aluminium? Eine wissenschaftliche Tiefenanalyse für perfekte Ergebnisse in der Zerspanung

Die Frage, was ist die beste Schnittgeschwindigkeit für Aluminium, ist eine der fundamentalsten und zugleich komplexesten in der gesamten Metallbearbeitung. Sie ist der Dreh- und Angelpunkt, an dem sich Effizienz, Qualität, Werkzeugstandzeit und Prozesssicherheit entscheiden. Eine pauschale Antwort in Form einer einzigen Zahl gibt es nicht und kann es auch nicht geben. Die Suche nach der „besten“ Geschwindigkeit ist vielmehr die Suche nach dem optimalen Prozessfenster – einem schmalen Grat, auf dem die Zerspanung mit maximaler Produktivität bei gleichzeitig exzellenter Oberflächengüte und minimalem Werkzeugverschleiß stattfindet. Wer dieses Fenster verfehlt, zahlt einen hohen Preis in Form von minderwertigen Bauteilen, zerstörten Werkzeugen und im schlimmsten Fall gefährlichen Arbeitssituationen. Dieser Artikel ist eine wissenschaftliche Tiefenanalyse dieses entscheidenden Parameters. Wir werden die physikalischen Grundlagen der Zerspanung ergründen, die historische Entwicklung der Schnittdatentheorie nachzeichnen, jeden einzelnen Einflussfaktor – von der Legierung über das Werkzeug bis zur Maschine – detailliert analysieren und praktische Beispiele liefern, um ein tiefgreifendes, anwendbares Verständnis zu schaffen. Ziel ist es, den Mythos der einen „besten“ Geschwindigkeit zu entzaubern und ihn durch das Wissen um einen intelligenten, datengestützten Optimierungsprozess zu ersetzen.

Die historische Perspektive: Von der manuellen Feile zur Hochgeschwindigkeitszerspanung (HSC)

Um die heutige Bedeutung der Schnittgeschwindigkeit zu verstehen, lohnt sich ein Blick in die Geschichte. Die Fähigkeit, Metalle gezielt zu formen, ist ein Grundpfeiler der menschlichen Zivilisation, doch die wissenschaftliche Herangehensweise an den Zerspanungsprozess ist erstaunlich jung.

Die Anfänge der Metallzerspanung

Über Jahrtausende war die Metallbearbeitung eine rein empirische Kunst. Handwerker verließen sich auf ihre Erfahrung, ihr Gehör und ihr Gefühl, um mit Feilen, Meißeln und einfachen, von Hand oder Wasserkraft angetriebenen Bohrern und Drehbänken zu arbeiten. Die „richtige“ Geschwindigkeit war eine Frage des persönlichen Geschicks und der Tradition, nicht der Berechnung. Dieser Zustand änderte sich erst mit der industriellen Revolution und der Notwendigkeit, Bauteile in Serie und mit wiederholbarer Qualität zu fertigen.

Die wissenschaftliche Revolution durch F.W. Taylor

Der entscheidende Wendepunkt kam um die Wende zum 20. Jahrhundert durch den amerikanischen Ingenieur Frederick Winslow Taylor. Er war der Erste, der die Zerspanung nicht mehr als Kunst, sondern als exakte Wissenschaft betrachtete. In Tausenden von systematischen Versuchen, bei denen er über 200 Tonnen Stahl zerspante, analysierte er den Zusammenhang zwischen Schnittgeschwindigkeit, Vorschub, Schnitttiefe, Werkzeuggeometrie und Werkzeugstandzeit. Seine berühmte „Taylor-Gerade“ beschrieb erstmals mathematisch den Zusammenhang, dass eine Erhöhung der Schnittgeschwindigkeit zu einem exponentiellen Abfall der Werkzeugstandzeit führt. Taylor schuf damit die wissenschaftliche Grundlage für die Bestimmung von Schnittdaten und transformierte die Zerspanung von einer Kunst in eine Ingenieurdisziplin.

Die Entwicklung der Schneidstoffe als Taktgeber

Die von Taylor ermittelten Schnittgeschwindigkeiten waren aus heutiger Sicht extrem niedrig. Der limitierende Faktor war stets der Schneidstoff. Die Geschichte der Zerspanung ist daher untrennbar mit der Entwicklung immer leistungsfähigerer Werkzeugmaterialien verbunden, die höhere Temperaturen und Belastungen aushalten konnten:

-

Werkzeugstahl (um 1900): Erlaubte nur sehr geringe Schnittgeschwindigkeiten.

-

Schnellarbeitsstahl (HSS, ab ca. 1910): Erlaubte eine Verdopplung bis Verdreifachung der Geschwindigkeiten.

-

Hartmetall (HM, ab ca. 1930): Ein Quantensprung, der eine weitere Vervielfachung der Schnittgeschwindigkeit ermöglichte und die moderne Massenproduktion erst rentabel machte.

-

Beschichtungen, Keramiken, PKD und CBN (ab ca. 1970): Diese Entwicklungen trieben die möglichen Geschwindigkeiten in immer höhere Bereiche.

Das Aufkommen der HSC-Bearbeitung

Die Entwicklung steiferer, schnellerer Werkzeugmaschinen und fortschrittlicher Steuerungen in den letzten Jahrzehnten führte zur Entwicklung der Hochgeschwindigkeitszerspanung (High-Speed Cutting, HSC). Hierbei werden bewusst sehr hohe Schnittgeschwindigkeiten bei vergleichsweise geringeren Schnitttiefen und hohen Vorschüben gefahren. Gerade für Aluminium ist dieses Verfahren prädestiniert, da die Zerspanungswärme hierbei zu einem Großteil im Span gebunden und abgeführt wird, anstatt in das Bauteil oder das Werkzeug zu fließen.

Physikalische Grundlagen: Was beim Schnitt im Aluminium passiert

Um die optimale Geschwindigkeit zu finden, müssen wir die Sprache des Zerspanungsprozesses sprechen. Dazu gehören einige fundamentale physikalische Begriffe und Zusammenhänge.

Definition und Berechnung der Schnittgeschwindigkeit (vc)

Die Schnittgeschwindigkeit (vc) ist die Relativgeschwindigkeit zwischen der Werkzeugschneide und dem Werkstück. Bei rotierenden Werkzeugen wie einem Sägeblatt oder einem Fräser wird sie in Metern pro Minute (m/min) berechnet und hängt von zwei Faktoren ab: dem Werkzeugdurchmesser (d) und der Maschinendrehzahl (n).

Die Formel lautet: vc=π⋅d⋅n

-

vc: Schnittgeschwindigkeit in m/min

-

π: Die Konstante Pi (ca. 3,14159)

-

d: Werkzeugdurchmesser in Metern

-

n: Drehzahl in Umdrehungen pro Minute (U/min)

Diese Formel zeigt, dass bei gleicher Drehzahl ein Werkzeug mit größerem Durchmesser eine höhere Schnittgeschwindigkeit erzeugt. Die Schnittgeschwindigkeit ist der Parameter, der die Temperatur an der Schneide am stärksten beeinflusst.

Die entscheidende Rolle der Vorschubgeschwindigkeit (vf) und des Zahnvorschubs (fz)

Die Schnittgeschwindigkeit allein sagt nichts über die Produktivität aus. Dafür ist die Vorschubgeschwindigkeit (vf) zuständig. Sie gibt an, wie schnell sich das Werkzeug durch das Material bewegt (in mm/min). In direkter Beziehung dazu steht der Zahnvorschub (fz), der angibt, wie dick der Span ist, den jede einzelne Schneide (jeder Zahn) abhebt (in mm).

Diese Parameter sind über folgende Formel verknüpft: vf=fz⋅z⋅n

-

vf: Vorschubgeschwindigkeit in mm/min

-

fz: Zahnvorschub in mm

-

z: Anzahl der Zähne/Schneiden am Werkzeug

-

n: Drehzahl in U/min

Der Zahnvorschub ist kritisch: Ist er zu gering, reibt das Werkzeug nur und erzeugt Hitze. Ist er zu hoch, wird das Werkzeug mechanisch überlastet.

Das "magische Dreieck" der Zerspanung: Schnittgeschwindigkeit, Vorschub, Schnitttiefe

Diese drei Hauptparameter – Schnittgeschwindigkeit, Vorschub und Schnitttiefe (axiale und radiale Zustellung, ap und ae) – bilden ein System, das immer im Gleichgewicht sein muss. Man kann nicht einen Parameter beliebig verändern, ohne dass dies Auswirkungen auf die anderen und den gesamten Prozess hat. Die Kunst der Zerspanung besteht darin, die perfekte Kombination für die jeweilige Aufgabe zu finden.

Wärmeentwicklung und Spanbildung als Prozessindikatoren

Wie bereits erwähnt, ist das Wärmemanagement bei Aluminium entscheidend. Etwa 80% der im Schnitt erzeugten Energie wird in Form von Wärme im abgetragenen Span abgeführt. Ein dickerer, schnell abfließender Span kann also mehr Wärme abtransportieren als ein dünner, langsam gleitender.

Die Form des Spans ist der beste Indikator für einen gesunden Prozess:

-

Guter Span: Kurz, segmentiert, silbrig glänzend, rollt sich sauber ab.

-

Schlechter Span (zu hohe vc): Verfärbt (bläulich), verschmolzen, klebrig.

-

Schlechter Span (zu hoher fz): Sehr dicker, brechender Span, lautes Schnittgeräusch, Vibrationen.

-

Schlechter Span (zu niedriger fz): Staubförmig, sehr dünn, quietschendes Geräusch, hohe Reibungshitze.

Die Suche nach der optimalen Schnittgeschwindigkeit: Eine Multifaktor-Analyse

Die „beste“ Schnittgeschwindigkeit ist keine Konstante, sondern das Ergebnis einer Gleichung mit vielen Variablen. Wir müssen jeden dieser Einflussfaktoren einzeln betrachten.

Faktor 1: Die Aluminiumlegierung – Der Werkstoff gibt den Ton an

Aluminium ist eine riesige Werkstofffamilie mit hunderten von Legierungen, deren Zerspanungseigenschaften sich dramatisch unterscheiden.

-

Reine und weiche Knetlegierungen (1xxx, 3xxx, 5xxx Serien): Diese sind sehr weich, zäh und neigen extrem zum Schmieren und zur Bildung von Aufbauschneiden. Sie erfordern extrem scharfe Schneiden (oft poliert), eine sehr gute Schmierung und tendenziell moderatere Schnittgeschwindigkeiten, um die Temperatur unter Kontrolle zu halten. Empfohlene vc für VHM-Werkzeuge: oft im Bereich 200-500 m/min.

-

Aushärtbare Knetlegierungen (6xxx, 2xxx, 7xxx Serien): Die 6000er-Serie (z.B. AlMgSi1) ist der Standard für Strangpressprofile und lässt sich exzellent zerspanen. Hier sind sehr hohe Schnittgeschwindigkeiten möglich (HSC-Bereich, oft >1000 m/min). Die hochfesten 2000er- und 7000er-Serien (z.B. im Flugzeugbau) sind härter und erzeugen höhere Schnittkräfte. Hier können die Geschwindigkeiten etwas reduziert werden, um den Werkzeugverschleiß zu kontrollieren.

-

Gusslegierungen (z.B. AlSi12): Der hohe Siliziumanteil macht diese Legierungen extrem abrasiv. Siliziumkristalle im Gefüge wirken wie Schleifpapier auf die Werkzeugschneide. Hier sind verschleißfeste Schneidstoffe wie PKD (Polykristalliner Diamant) unerlässlich. Die Schnittgeschwindigkeiten werden oft nicht durch die Temperatur, sondern durch den abrasiven Verschleiß begrenzt und liegen mit Hartmetall oft niedriger als bei Knetlegierungen. Mit PKD sind jedoch wieder extrem hohe Geschwindigkeiten (>2000 m/min) möglich.

Faktor 2: Das Werkzeug – Schneidstoff und Geometrie

Das Werkzeug ist der direkte Partner des Werkstoffs im Schnitt.

-

Schneidstoffe: Die thermische Beständigkeit des Schneidstoffs setzt die Obergrenze für die Schnittgeschwindigkeit. HSS-Werkzeuge erlauben nur niedrige vc (oft <100 m/min). Unbeschichtetes Vollhartmetall (VHM) ist der Standard für mittlere bis hohe Geschwindigkeiten. Beschichtete VHM-Werkzeuge erhöhen die Temperaturbeständigkeit und Gleitfähigkeit, was noch höhere vc ermöglicht. PKD ist der König für die abrasive Bearbeitung von Gusslegierungen bei höchsten Geschwindigkeiten.

-

Geometrie: Die Geometrie muss auf Aluminium abgestimmt sein. Ein großer, oft positiver Spanwinkel sorgt für einen leichten, schälenden Schnitt und reduziert die Schnittkräfte. Polierte Spanflächen verhindern das Anhaften von Aluminium. Eine scharfe Schneidkante ist entscheidend. Bei Sägeblättern ist ein negativer Spanwinkel oft besser, um ein „Beißen“ im Profil zu verhindern.

-

Anzahl der Schneiden (Zähne): Mehr Schneiden erlauben bei gleichem Zahnvorschub einen höheren Tischvorschub und damit mehr Produktivität. Allerdings wird der Spanraum kleiner, was bei sehr hohen Abtragsraten problematisch werden kann.

Faktor 3: Die Maschine – Stabilität und Leistung als Fundament

Die beste Werkzeug-Werkstoff-Paarung ist nutzlos, wenn die Maschine die Parameter nicht umsetzen kann.

-

Maschinensteifigkeit: Hohe Schnittgeschwindigkeiten und Vorschübe erzeugen hohe dynamische Kräfte. Eine massive, schwingungsdämpfende Maschinenstruktur ist die Grundvoraussetzung, um Vibrationen (Rattern) zu vermeiden. Rattern zerstört die Oberfläche und das Werkzeug.

-

Spindelleistung und Drehzahlbereich: Die Spindel muss die erforderlichen hohen Drehzahlen stabil erreichen können. Gleichzeitig muss sie bei niedrigeren Drehzahlen und großen Werkzeugen genügend Drehmoment und Leistung aufbringen, um die Schnittkräfte zu bewältigen.

-

Zustand der Maschine: Verschlissene Spindellager oder Führungen führen zu Ungenauigkeiten und Vibrationen und limitieren die fahrbaren Parameter drastisch.

Unsere ausgedehnte Praxiserfahrung aus einer Vielzahl von Kundeninstallationen hat gezeigt, dass der Zustand einer Maschine maßgeblich über die erreichbare Qualität und Prozesssicherheit entscheidet. Jede von uns durchgeführte Inspektion konzentriert sich daher mit größter Sorgfalt auf die mechanische und geometrische Präzision der Anlage, als Grundlage für eine sichere, CE-konforme Produktion.

Faktor 4: Kühlung und Schmierung – Das Temperaturmanagement

Die Art der Kühlung hat einen massiven Einfluss auf die wählbare Schnittgeschwindigkeit.

-

Trockenbearbeitung: Nur bei sehr spezifischen HSC-Anwendungen mit optimaler Spanabfuhr sinnvoll. Die thermische Belastung für das Werkzeug ist am höchsten.

-

Minimalmengenschmierung (MMS): Ein feiner Öl-Luft-Nebel wird direkt auf die Schneide gesprüht. Sehr effektiv zur Reibungsreduzierung und um ein Verkleben zu verhindern. Erlaubt eine deutliche Steigerung der Schnittgeschwindigkeit gegenüber der Trockenbearbeitung.

-

Nassbearbeitung mit Kühlschmierstoff (KSS): Eine Emulsion aus Wasser und Öl flutet die Bearbeitungszone. Dies bietet die beste Kühlwirkung und Spülung und erlaubt die höchsten Schnittgeschwindigkeiten und Standzeiten, ist aber auch am aufwendigsten in Bezug auf Maschinenanforderungen und Wartung.

Faktor 5: Die Art der Bearbeitung – Sägen, Fräsen, Bohren

Die optimale Schnittgeschwindigkeit ist nicht für alle Verfahren gleich.

-

Sägen: Beim Kreissägen von Profilen sind sehr hohe Schnittgeschwindigkeiten (oft 2500-4000 m/min) üblich, um einen sauberen, schnellen Schnitt zu erzielen.

-

Fräsen: Hier ist die Bandbreite enorm. Beim Schruppen (hoher Materialabtrag) können die Geschwindigkeiten etwas niedriger sein, während beim Schlichten (finale Oberfläche) oft sehr hohe Geschwindigkeiten für ein optimales Finish gefahren werden.

-

Bohren: Im Inneren einer Bohrung ist die Span- und Wärmeabfuhr kritisch. Die Schnittgeschwindigkeiten sind hier in der Regel deutlich niedriger als beim Fräsen.

Praktische Richtwerte und Anwendungsbeispiele

Die Theorie ist die eine Sache, die Anwendung in der Praxis die andere.

Schnittgeschwindigkeitstabellen: Lesen und richtig interpretieren

Werkzeughersteller liefern umfangreiche Tabellen mit empfohlenen Startwerten für Schnittgeschwindigkeit und Zahnvorschub für verschiedene Materialien. Diese sind ein unverzichtbarer Ausgangspunkt. Wichtig ist: Es sind Startwerte. Die optimalen Parameter für die spezifische Anwendung (Maschine, Aufspannung etc.) müssen von dort aus durch schrittweise Anpassung und Beobachtung des Prozesses gefunden werden.

Beispiel 1: Hochvolumiger Profilzuschnitt mit einer Kreissäge

-

Aufgabe: Zuschnitt von Fensterprofilen aus AlMgSi0,5 (EN-AW 6060).

-

Maschine: Automatische Unterflurkappsäge.

-

Werkzeug: HM-Kreissägeblatt, 500 mm Durchmesser, 120 Zähne, TCG, negativer Spanwinkel.

-

Kühlung: MMS.

-

Parameterwahl: Ziel ist ein schneller, sauberer und grat-armer Schnitt. Die gute Zerspanbarkeit der Legierung und die stabile Maschine erlauben eine sehr hohe Schnittgeschwindigkeit von ca. 3500 m/min. Dies wird über eine hohe Drehzahl von ca. 2200 U/min erreicht. Der Vorschub wird so eingestellt, dass ein sauberer Schnitt ohne Überlastung des Motors erfolgt.

Beispiel 2: HSC-Schruppen einer 3D-Kontur mit einem VHM-Fräser

-

Aufgabe: Schruppen eines Formeinsatzes aus AlZnMgCu1,5 (EN-AW 7075).

-

Maschine: 5-Achs-HSC-Bearbeitungszentrum.

-

Werkzeug: VHM-Schaftfräser, 12 mm Durchmesser, 3 Schneiden, spezielle HSC-Geometrie, beschichtet.

-

Kühlung: Nassbearbeitung mit KSS-Emulsion.

-

Parameterwahl: Ziel ist ein maximales Zeitspanvolumen. Die hochfeste, aber gut zerspanbare Legierung und die HSC-Maschine erlauben extrem hohe Parameter. Schnittgeschwindigkeit ca. 800-1200 m/min (Drehzahl >25.000 U/min), bei sehr hohen Vorschüben.

Die Realisierung solch anspruchsvoller Zerspanungsprozesse erfordert nicht nur die richtige Parameterauswahl, sondern auch eine perfekt gewartete und geprüfte Maschine. Unsere auf unzähligen Kundenprojekten basierende Erfahrung stellt sicher, dass jede von uns durchgeführte Inspektion die Qualitäts- und Sicherheitsanforderungen für eine solche High-End-Fertigung nach CE-Normen erfüllt.

Beispiel 3: Bohren von Präzisionslöchern in einer Gusslegierung

-

Aufgabe: Bohren von Passungen in einem Motorgehäuse aus AlSi12.

-

Maschine: Stabiles Bearbeitungszentrum.

-

Werkzeug: VHM-Bohrer mit Innenkühlung.

-

Kühlung: KSS durch die Werkzeugkanäle.

-

Parameterwahl: Die Abrasivität des Materials steht im Vordergrund. Ziel ist eine hohe Maßhaltigkeit und eine lange Werkzeugstandzeit. Die Schnittgeschwindigkeit wird bewusst moderat gewählt (ca. 150-250 m/min), um den abrasiven Verschleiß zu kontrollieren. Der Vorschub wird ebenfalls sorgfältig gewählt, um einen guten Spanbruch zu gewährleisten.

Die Zukunft der Zerspanung: Intelligente Prozesse und neue Materialien

Die Suche nach der optimalen Schnittgeschwindigkeit wird in Zukunft noch dynamischer und datengestützter.

Adaptive Steuerung und Prozessüberwachung in Echtzeit

Moderne Maschinensteuerungen können den Zerspanungsprozess live überwachen. Sensoren messen Spindellast, Drehmoment oder Vibrationen. Stellt die Steuerung eine Überlast fest (z.B. durch ein Lunker im Material), passt sie den Vorschub und die Drehzahl automatisch an, um Werkzeugbruch zu verhindern.

Kryogene Zerspanung und alternative Kühlmethoden

Die Kühlung mit flüssigem Stickstoff oder CO2 ermöglicht extrem niedrige Temperaturen im Schnitt, was das Schmieren von Aluminium komplett unterbindet und extrem hohe Schnittgeschwindigkeiten bei gleichzeitig längeren Standzeiten erlaubt.

Die Rolle von Simulation und dem Digitalen Zwilling

Moderne CAM-Systeme können den Zerspanungsprozess vorab simulieren. Ein „digitaler Zwilling“ der Maschine berechnet die zu erwartenden Kräfte, Temperaturen und Oberflächen und hilft dem Programmierer, die optimalen Parameter zu finden, bevor ein einziger Span geflogen ist.

Die Komplexität moderner, vernetzter Fertigungssysteme stellt neue Anforderungen an die Sicherheits- und Qualitätskontrolle. Wir stützen uns auf einen langjährigen Erfahrungsschatz aus der Praxis, um sicherzustellen, dass auch hochautomatisierte Anlagen inspiziert und nach höchsten Qualitäts- und CE-Sicherheitsstandards abgenommen werden.

Fazit: Der Weg zur optimalen Schnittgeschwindigkeit ist ein Prozess

Die Frage „Was ist die beste Schnittgeschwindigkeit für Aluminium?“ lässt sich nicht mit einer Zahl beantworten. Die Antwort ist ein Prozess. Die optimale Schnittgeschwindigkeit ist immer ein intelligenter Kompromiss, der auf die spezifischen Rahmenbedingungen zugeschnitten ist und die Faktoren Legierung, Werkzeug, Maschine, Kühlung und Bearbeitungsart in ein harmonisches Gleichgewicht bringt.

Der Weg dorthin ist iterativ:

-

Analysieren: Bestimmen Sie alle bekannten Variablen Ihrer Anwendung.

-

Informieren: Nutzen Sie die Richtwerte der Werkzeughersteller als soliden Ausgangspunkt.

-

Testen: Starten Sie mit den empfohlenen Werten und beobachten Sie den Prozess genau.

-

Optimieren: Passen Sie die Schnittgeschwindigkeit und den Vorschub in kleinen Schritten an und achten Sie auf die Reaktion des Prozesses – die Spanform, das Geräusch, die Oberfläche.

Nur wer bereit ist, diesen Prozess zu gehen und die Sprache der Zerspanung zu lernen, wird konstant exzellente Ergebnisse erzielen und das volle Potenzial des faszinierenden Werkstoffs Aluminium ausschöpfen können.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Warum kann ich nicht einfach die Schnittgeschwindigkeit verwenden, die für Stahl funktioniert? Stahl und Aluminium sind grundverschiedene Werkstoffe. Stahl hat einen viel höheren Schmelzpunkt und eine geringere Wärmeleitfähigkeit. Die für Stahl üblichen, oft niedrigeren Schnittgeschwindigkeiten würden bei Aluminium zu starker Reibung, Aufbauschneidenbildung und dem Verschmieren des Werkzeugs führen. Umgekehrt würden die hohen Geschwindigkeiten für Aluminium bei Stahl das Hartmetallwerkzeug sofort durch Überhitzung zerstören.

Mein Aluminium schmiert und verklebt das Werkzeug. Ist meine Geschwindigkeit zu hoch oder zu niedrig? Das ist die klassische Frage und es kann beides sein. Indiz für zu hohe Schnittgeschwindigkeit: Die Späne sind bläulich verfärbt, die Schnittkante sieht verschmolzen aus. Die Hitze ist zu hoch. Indiz für zu niedrigen Vorschub (Zahnvorschub): Die Späne sind sehr fein, fast staubförmig, das Werkzeug quietscht. Es reibt mehr als es schneidet, was ebenfalls zu hoher Reibungshitze führt. Versuchen Sie, den Vorschub zu erhöhen. Wenn beides nicht hilft, ist oft die Kühlung unzureichend oder das Werkzeug ungeeignet.

Ist eine höhere Schnittgeschwindigkeit immer produktiver? Nicht zwangsläufig. Produktivität ist nicht nur Schnittzeit, sondern die Gesamtkosten pro Bauteil. Eine extrem hohe Schnittgeschwindigkeit kann die Werkzeugstandzeit so drastisch reduzieren, dass die häufigen Werkzeugwechsel und die hohen Werkzeugkosten die eingesparte Zeit überkompensieren. Die wirtschaftlichste Schnittgeschwindigkeit liegt oft leicht unter der technisch maximal möglichen, um eine prozesssichere und lange Werkzeugstandzeit zu erreichen.

Kostenlose Beratung anfordern www.evomatec.com

- Was ist die beste Schnittgeschwindigkeit für Aluminium

- Schnittgeschwindigkeit Aluminium

- Optimale Schnittparameter Aluminium

- Zerspanung von Aluminium

- Aluminium sägen

- Aluminium fräsen

- HSC-Bearbeitung Aluminium

- Drehzahl für Aluminiumschnitt

- Vorschubgeschwindigkeit Aluminium

- Sägeblatt für Aluminium

- Fräser für Aluminium

- Aluminiumlegierung zerspanen

- Wärmeentwicklung Zerspanung

- Spanbildung Aluminium

- Werkzeugstandzeit Aluminium

- Kühlschmierstoff für Aluminium

- CE-konforme Maschinensicherheit

- Prozessoptimierung Zerspanung

- Aluminium bearbeiten

- Schnittdaten Aluminium

GERMANY

GERMANY ENGLISH

ENGLISH FRANCE

FRANCE SPAIN

SPAIN PORTUGAL

PORTUGAL